“Suhu Bahasa Kita yang Ke-Sembilan Belas” – sebuah judul yang mungkin terdengar abstrak, bahkan sedikit membingungkan. Namun, di baliknya tersimpan eksplorasi mendalam tentang bagaimana bahasa, sebagai alat komunikasi utama manusia, berubah dan berevolusi seiring berjalannya waktu, khususnya dalam konteks sosial dan budaya Indonesia di era digital saat ini. Kita akan menyelami bagaimana suhu, sebagai metafora, merepresentasikan dinamika, intensitas, dan bahkan ‘rasa’ dari bahasa yang kita gunakan setiap hari. Artikel ini akan mengeksplorasi berbagai aspek, mulai dari pengaruh teknologi hingga pergeseran nilai-nilai sosial yang tercermin dalam bahasa kita. Lebih dari itu, kita akan menelusuri bagaimana suhu ini—hangat, dingin, bahkan membara—mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang membentuk identitas kita sebagai bangsa.

Bahasa, sebagai entitas yang hidup, senantiasa beradaptasi dan berubah. Ia bukan sekadar kumpulan kata dan tata bahasa yang statis, melainkan sebuah sistem yang dinamis, terus menerus berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang melingkupinya. “Suhu Bahasa Kita yang Ke-Sembilan Belas” mengacu pada perubahan-perubahan tersebut, yang mungkin terasa hangat, dingin, bahkan terkadang membara, tergantung pada konteks dan perspektif yang kita gunakan untuk menilainya. Bayangkan sebuah grafik suhu yang berfluktuasi; naik turunnya mencerminkan dinamika penggunaan bahasa kita yang kompleks dan multifaset.

Mari kita mulai dengan pengaruh teknologi. Media sosial, misalnya, telah melahirkan berbagai jenis bahasa baru, seperti penggunaan singkatan, emotikon, dan bahasa gaul yang unik. Ini membentuk sebuah ‘dialek’ digital yang familiar bagi generasi muda, namun mungkin asing bagi generasi sebelumnya. Istilah-istilah seperti “nge-chat”, “upload”, dan “viral” telah menjadi bagian integral dari percakapan sehari-hari. Bagaimana kita memahami ‘suhu’ bahasa ini? Apakah ia hangat dan akrab, atau justru dingin dan menjauhkan? Jawabannya, tentu saja, relatif dan bergantung pada individu dan kelompok sosial yang kita amati. Generasi muda mungkin merasa hangat dan nyaman dengan bahasa digital ini, sementara generasi tua mungkin merasa asing dan sulit beradaptasi.

Pergeseran nilai-nilai sosial juga turut membentuk ‘suhu’ bahasa kita. Nilai-nilai seperti kesopanan, rasa hormat, dan toleransi tercermin dalam cara kita berkomunikasi. Pergeseran ini, yang seringkali terjadi secara bertahap dan subtil, dapat diamati melalui perubahan penggunaan bahasa. Misalnya, bahasa yang dulu dianggap formal dan sopan, mungkin kini dianggap kaku dan kuno. Sebaliknya, bahasa yang dulu dianggap informal dan tidak sopan, mungkin kini dianggap lebih natural dan relatable. Penggunaan bahasa yang lebih lugas dan langsung, misalnya, mungkin mencerminkan pergeseran nilai sosial menuju efisiensi dan kecepatan. Bagaimana kita mengukur ‘suhu’ perubahan ini? Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. Riset antropologis dan sosiologis dapat memberikan wawasan berharga dalam memahami perubahan ini.

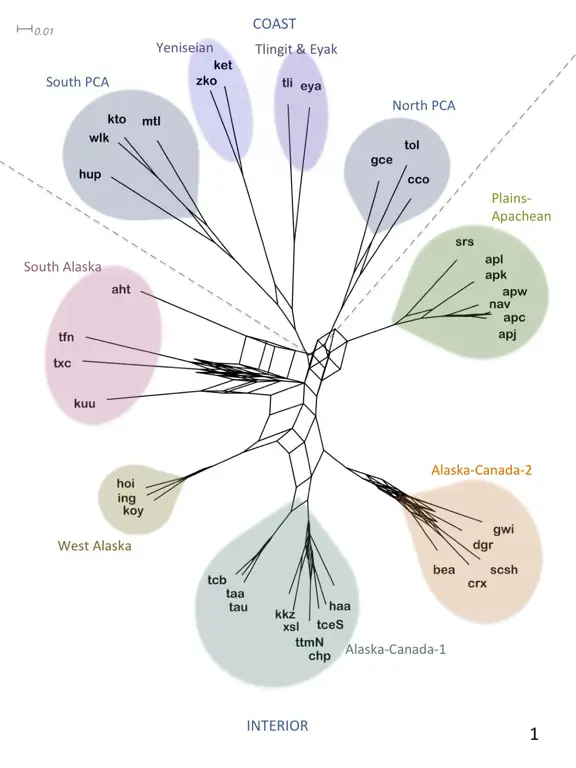

Pengaruh globalisasi juga tidak dapat diabaikan. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional, terus berinteraksi dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Akibatnya, kita menemukan banyak kata-kata serapan dari bahasa Inggris, Belanda, bahkan Arab, yang telah berasimilasi ke dalam bahasa Indonesia. Proses asimilasi ini seringkali melibatkan adaptasi dan penyesuaian bentuk kata, sehingga menciptakan perpaduan yang unik. Bagaimana kita menakar ‘suhu’ pengaruh globalisasi ini? Apakah ia mencairkan kekayaan bahasa Indonesia, atau justru memperkayanya dengan nuansa-nuansa baru? Perdebatan mengenai penggunaan kata-kata serapan ini terus berlangsung, mencerminkan kompleksitas dan dinamika bahasa dalam konteks global.

Suhu Bahasa dan Generasi Muda

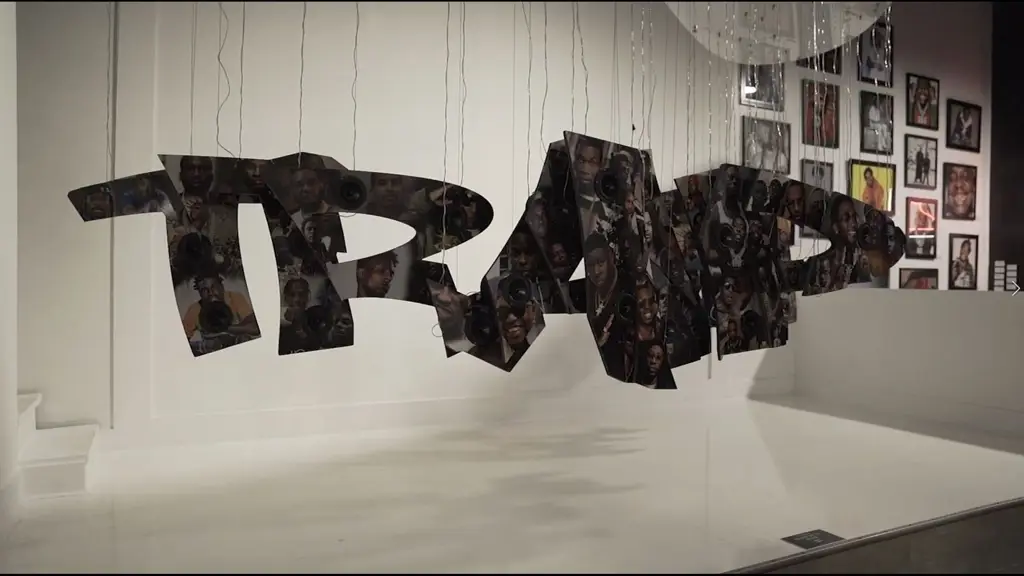

Generasi muda, sebagai pengguna bahasa yang paling aktif di era digital, memegang peran penting dalam membentuk ‘suhu’ bahasa Indonesia saat ini. Mereka adalah inovator utama dalam penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan emotikon di media sosial. Bahasa mereka seringkali dianggap lebih informal dan bahkan ‘tidak baku’ oleh generasi sebelumnya. Namun, kita perlu memahami bahwa ini bukanlah sebuah penurunan kualitas bahasa, melainkan sebuah evolusi alami yang mengikuti perkembangan zaman. Mereka menciptakan sebuah sistem bahasa baru yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai mereka. Bahasa gaul seringkali bersifat inklusif, menciptakan rasa kebersamaan dan identitas kelompok.

Perlu diingat bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga sebuah identitas budaya. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang kita anut. Oleh karena itu, memahami ‘suhu’ bahasa kita merupakan langkah penting dalam memahami identitas dan kebudayaan Indonesia yang terus berkembang. Bahasa adalah cerminan dari jiwa bangsa, yang terus berevolusi dan beradaptasi.

Lalu, bagaimana kita dapat lebih memahami dan menganalisis suhu bahasa kita? Salah satu cara adalah dengan mengamati tren penggunaan kata dan frasa tertentu. Analisis big data dari media sosial, forum online, dan platform digital lainnya bisa memberikan gambaran yang komprehensif tentang tren tersebut. Kita bisa mengidentifikasi kata-kata baru yang muncul, kata-kata lama yang ditinggalkan, dan perubahan arti kata-kata yang sudah ada. Algoritma machine learning dapat digunakan untuk menganalisis volume data yang sangat besar ini, memberikan wawasan yang berharga.

Analisis Leksikal dan Semantik

Analisis leksikal dan semantik menjadi kunci dalam memahami perubahan-perubahan tersebut. Analisis leksikal akan mengidentifikasi kata-kata baru yang muncul dan frasa yang sering digunakan. Sementara analisis semantik akan menganalisis perubahan makna dan konotasi kata-kata yang ada. Dengan melakukan analisis ini, kita bisa mengukur intensitas perubahan tersebut dan memahami bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi penggunaan bahasa. Perubahan makna kata dapat mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya.

Namun, analisis semata-mata berdasarkan data kuantitatif belumlah cukup. Kita juga perlu mempertimbangkan konteks kualitatif, yaitu memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di balik penggunaan bahasa tersebut. Wawancara dengan para penutur bahasa, observasi langsung penggunaan bahasa dalam konteks sosial, dan analisis wacana dapat melengkapi analisis kuantitatif dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Memahami konteks sosial sangat penting untuk menginterpretasi data secara akurat.

Tantangan dan Peluang

Memahami ‘suhu’ bahasa kita yang ke-sembilan belas bukanlah tanpa tantangan. Perubahan bahasa yang cepat dan kompleks membutuhkan metodologi analisis yang inovatif dan interdisipliner. Kita membutuhkan kolaborasi antara ahli linguistik, sosiolog, antropolog, dan teknolog informasi untuk menghadapi tantangan ini. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu dalam analisis data yang besar dan kompleks.

Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan juga berbagai peluang. Dengan memahami ‘suhu’ bahasa kita, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pembelajaran bahasa, penerjemahan, dan komunikasi antar budaya. Kita juga dapat menggunakan pemahaman ini untuk memperkuat identitas nasional dan melestarikan kekayaan bahasa Indonesia. Pemahaman yang lebih baik tentang bahasa dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penerjemahan.

Sebagai contoh, pemahaman yang mendalam tentang bahasa gaul generasi muda dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan materi pembelajaran bahasa yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Begitu pula, pemahaman tentang perubahan makna kata-kata dapat membantu dalam penerjemahan yang lebih akurat dan kontekstual. Kesimpulannya, memahami ‘suhu’ bahasa kita adalah sebuah proses yang terus berlanjut dan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Pendidikan bahasa yang responsif terhadap perubahan zaman sangatlah penting.

Kita perlu menyadari bahwa bahasa adalah sebuah entitas yang hidup, dinamis, dan terus berubah. “Suhu Bahasa Kita yang Ke-Sembilan Belas” bukan merupakan titik akhir, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Dengan memahami dinamika tersebut, kita dapat menghargai kekayaan dan kompleksitas bahasa Indonesia serta memastikan keberlangsungannya di masa depan. Penting untuk diingat bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sebuah proses alami yang menunjukkan vitalitas dan kemampuan adaptasi bahasa kita. Kemampuan adaptasi bahasa menunjukkan kekuatan dan kekayaan budaya.

Memahami ‘suhu’ bahasa kita memerlukan pendekatan yang holistik dan interdisipliner. Kita tidak dapat hanya berfokus pada aspek kuantitatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek kualitatif, yaitu konteks sosial dan budaya yang membentuk bahasa. Dengan demikian, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang perubahan bahasa Indonesia di era digital ini. Pendekatan interdisipliner penting untuk analisis yang komprehensif.

Bahasa Indonesia, dengan kekayaan kosakatanya dan kelenturannya, telah menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, kita juga perlu waspada terhadap pengaruh-pengaruh negatif, seperti penyederhanaan bahasa yang berlebihan atau penggunaan bahasa yang tidak baku secara luas. Kita perlu menjaga keseimbangan antara dinamika dan norma bahasa, agar bahasa Indonesia tetap lestari dan kaya. Perlu ada keseimbangan antara inovasi dan pelestarian.

| Aspek | Pengaruh | Suhu Bahasa | Contoh |

|---|---|---|---|

| Teknologi | Munculnya bahasa gaul, singkatan, emotikon, neologisme | Dinamis, Hangat | Mabar, nge-game, baper |

| Sosial | Perubahan nilai-nilai, norma kesopanan, perubahan gaya berkomunikasi | Berubah, Relatif | Bahasa formal vs. informal |

| Globalisasi | Serapan kata asing, penyesuaian kata | Kaya nuansa, kompleks | Gadget, online, download |

| Generasi Muda | Kreativitas bahasa, inovasi bahasa | Dinamis, inovatif | Singkatan, akronim |

| Media | Penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan media | Beragam, adaptif | Bahasa tulisan vs. lisan |

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam tentang ‘suhu’ bahasa kita. Hal ini memerlukan kerjasama antar berbagai disiplin ilmu dan pengembangan metode analisis yang lebih canggih. Namun, satu hal yang pasti, pemahaman tentang suhu bahasa kita adalah kunci untuk memahami diri kita sendiri sebagai bangsa dan melestarikan kekayaan budaya kita. Penelitian kolaboratif akan memberikan pemahaman yang lebih dalam.

Dengan memahami dinamika perubahan bahasa, kita dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Ini bukan sekadar tentang menjaga ‘kemurnian’ bahasa, melainkan tentang memperkaya dan mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap relevan dan mampu mencerminkan identitas bangsa kita di era global yang dinamis. Pemeliharaan bahasa Indonesia memerlukan strategi yang holistik.

Kesimpulannya, “Suhu Bahasa Kita yang Ke-Sembilan Belas” mengajak kita untuk merenungkan dan menganalisis bagaimana bahasa kita telah berubah dan terus berubah. Ini bukan hanya sebuah studi linguistik, melainkan juga sebuah refleksi tentang identitas, budaya, dan masa depan bangsa Indonesia. Mari kita terus mengamati, menganalisis, dan menghargai dinamika bahasa kita, sebagai bukti nyata dari keberlangsungan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Bahasa adalah warisan berharga yang perlu dilindungi dan dihargai.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang “Suhu Bahasa Kita yang Ke-Sembilan Belas” memerlukan pendekatan multi-perspektif, melibatkan berbagai disiplin ilmu dan metodologi penelitian. Melalui analisis yang mendalam dan kolaboratif, kita dapat membangun pemahaman yang lebih lengkap dan akurat tentang bagaimana bahasa Indonesia berevolusi dan beradaptasi dalam konteks sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Kerjasama antar berbagai disiplin ilmu sangat penting dalam pemahaman ini.

Bahasa Indonesia, sebagai bahasa yang dinamis dan adaptif, akan terus berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat memastikan bahwa evolusi ini tetap mempertahankan kekayaan dan nilai-nilai budaya kita. Memahami suhu bahasa kita bukanlah sekadar latihan akademis, tetapi juga komitmen untuk menjaga warisan budaya bangsa.

Perubahan bahasa yang terus berlangsung merupakan bukti vitalitas dan kemampuan bahasa Indonesia untuk beradaptasi. Dengan demikian, pendekatan yang dinamis dan responsif dibutuhkan untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia sekaligus mengakomodasi perubahan yang terjadi. Inilah inti dari memahami dan menjaga ‘Suhu Bahasa Kita yang Ke-Sembilan Belas’.